戈耳写在前面的话:

小时候的我喜爱画画,也就是上幼儿园那会儿吧,爸爸妈妈给我彩色的水笔、蜡笔、铅笔,各种材质的纸,让我自由作画。我没有绘画老师,好象爸妈也不乐意给我请什么老师,因为他们希望我自由认知这个世界(现在也是这样)。那时候,我眼睛看见的就是我的老师。

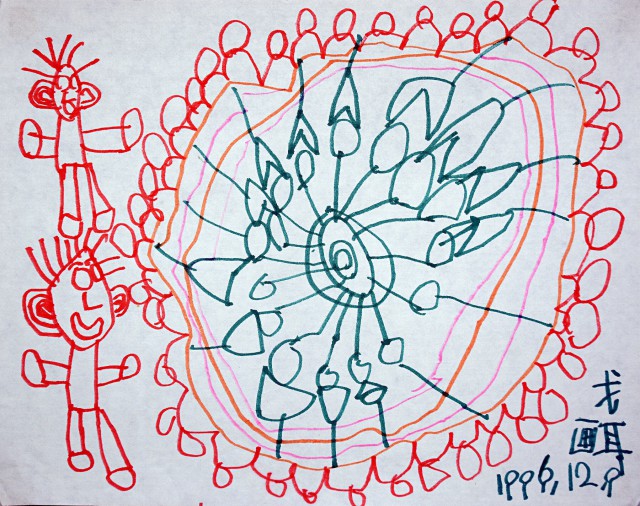

那会儿的家里,墙上到处张贴着我的画作,上面画着我家、幼儿园、爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、葡萄、彩旗、表情丰富的太阳……总的来说,就是我的生活,简单,纯洁。那会儿爸爸会用摄像机,那种巨大笨重的摄像机,家里也有录影带播放机,所以爸爸会把我画画的样子记录下来。还有相机,一卷卷胶片,现在还保存在书房的某个抽屉里。至于那些画,那些在现在看来“出淤泥而不染”的画,爸爸还替我保存着。

这个寒假,爸爸把这些画翻找出来,并用相机把这近百张画一张张拍下来,保存在了电脑里。我翻看由“实体”变“数码”的画,像是时间的线索、岁月的礼物,像是我在三四岁故意为爸爸妈妈和自己留下的时光印记。童年的一些画面历历在目,那一刻,我明白,爸爸妈妈在保护和帮助我构筑我的自由、纯洁、美好的世界。

希望他们能一起享受、发现这个世界。

父亲节快乐!

找寻孩子的世界

张家强

终于利用周末两天时间,完成了给戈耳4-7岁绘画原创作品拍摄存档的心愿,心情顿时畅快,仿佛我留住了已然消逝的时光,牵住了戈耳的童年。

戈耳笔下呈现的主要有人物动物花鸟树木建筑等图像;以线为主,间或色块,加之变形与夸张是他的涂鸦语言和表现形式;观察角度特殊,构图无拘无束,线条随心任意。戈耳的画作与儿童绘画“兴象”的形态特征是吻合的,兴的感发大多由于感性的直觉的触引,而不是有理性的思索和安排,孩子凭着感性直觉与想象认识世界,满纸是丰富纯真的感情抒发和幻梦奇异的童心世界的表现,这种感发是自然的、无意的,因而童趣天然。

8岁之后的戈耳几乎不画了。这二百余幅涂鸦作品也就成为珍版,当然也就更加突显父母作为“收藏家”的伟大。

如今,只要阅读戈耳的画作,作为父母的我们,仿佛就会看见小櫈小桌旁那个拿画笔埋头涂鸦的快乐的戈蛋子的模样。

尽管我们都是美术专业出身,但在戈耳儿童涂鸦的过程中,我们却不曾对孩子有过指导,因为我们认为没有这个必要。对儿童的绘画启蒙教育我们有自己的主张:6、7岁之前孩子的画画,由于是用“孩子”的眼光观察“世界”,因而其涂鸦的“世界”简单之极、天真之极;只要是孩子画出来的画,就一定很美;世上每一个孩子画出来的画都很美。如果父母(或老师)非要给孩子的绘画无论是以何种方式的教导,其实都是有意无意试图以“成人”的眼光替代“孩子”的眼光,如此出品的“儿童画”就有成人化痕迹,也一定不美。其实我还想说:成年人,你画不过孩子!

我们认为,至少等孩子进入少年阶段后,如果父母确认孩子有画画的天赋和兴致,方可根据孩子的意愿,为其选择老师。

而对于6、7岁之前画画的孩子,父母需要做些什么呢?两件事:把画纸、彩笔等工具摆放到孩子的活动场所,任由孩子想画就画,天马行空;当好孩子画作的“收藏家”。

有些成年画家在其艺术实践中,也会努力找寻“孩子”的“世界”,或多或少在创作中加入“儿童元素”,中外皆有成功者。

如中国贵州高原的董克俊,这位被美国的评论家称为“原始”的现代主义画家,建国后最知名的版画家之一,他的画有袖珍小品,构思奇巧,活泼可爱;又有宏幅巨制,氛围神秘,激越雄强。从艺术手法看,抽象的、具象的、表现的、超现实的、乃至荒诞的,不拘一格,自由驰骋。他的许多作品强调装饰性和构成,设色具有贵州民族民间美术的特点,艳丽喜悦,这种世俗性与平常心具有一种日常生活诗意的欢娱和返朴归真的童趣。他善于利用民间和宗教艺术中富有象征性、寓意性的可视形象,作为他的符号,因而也有难可明状的精神上的震撼性与穿透力。在我个人看来,最有意义的是在他的作品中看不到尘世的苦难与喧嚣。

又如西班牙的胡安·米罗,这位和毕加索、达利齐名的20世纪超现实主义绘画大师,他的艺术是自由而抒情的,他的画中有的没有什么明确具体的形,而只有一些线条、一些形的胚胎、一些类似于儿童涂鸦期的偶得形状。颜色非常简单,红黄绿蓝黑白,在画面上被平涂成一个个色块,但它们是艺术家自由幻想和深思熟虑相结合的结果,是缜密思考后的流畅活泼。他热衷于富有童趣的、孩子气的感受,把小玩童似的魔鬼、蜘蛛和蜗牛等聚集在绘画中,画面充满天真的稚气、喜悦的情趣和纯洁的魅力。

至于我,到目前止在我个人的绘画作品中还没有“儿童元素”。或许有一天,你会有惊喜发现。

2016年3月12日子夜于至虚斋